Китайский производитель подземных резервуаров объемом 100 кубических метров

Когда речь заходит о подземных резервуарах на 100 кубов, многие сразу представляют себе простые стальные цилиндры — но на деле это сложные системы, где каждый сантиметр просчитан под конкретные условия эксплуатации. В нашей практике часто сталкиваемся с заказчиками, которые сначала экономят на антикоррозийной обработке, а потом удивляются, почему резервуар в солончаковой почве начал протекать уже через три года.

Технические нюансы проектирования

При проектировании подземных резервуаров объемом 100 м3 важно не просто соблюсти ГОСТы, а предугадать поведение конструкции в реальных грунтах. Например, для песчаных почв мы добавляем ребра жесткости по всей высоте, хотя формально этого может не требовать проект — иначе сезонные подвижки грунта буквально складывают резервуар как карточный домик.

Особенно сложно бывает с температурными деформациями. Помню, для нефтебазы в Красноярске пришлось переделывать всю конструкцию горловины — заводской чертеж не учитывал, что при -40°C стандартные фланцы просто трескаются. Теперь всегда рекомендуем клиентам утолщенную сталь в верхней трети резервуара, даже если по расчетам вроде бы хватает стандартной толщины.

Кстати, про расчеты — часто вижу, как инженеры слепо доверяют программному моделированию. А на практике тот же ветровой нагрузкой в полупустынных районах может давать погрешность до 15% из-за абразивного износа. Поэтому мы в ООО Вэйфан Хаожань Машинери всегда проводим полевые испытания прототипов, хоть это и удорожает процесс на 7-10%.

Материалы и защита от коррозии

С углеродистой сталью марки 09Г2С работаем уже лет восемь, но каждый раз удивляюсь, как по-разному она ведет себя даже в соседних регионах. В Волгоградской области, например, пришлось полностью менять систему катодной защиты после того, как в первый год эксплуатации появились точечные очаги коррозии — оказалось, виной высокий уровень блуждающих токов от железной дороги.

Сейчас для резервуаров объемом 100 кубических метров часто используем комбинированную защиту: эпоксидное покрытие плюс протекторная система. Хотя изначально казалось, что это избыточно — пока не столкнулись с случаем в Астрахани, где за два года обычное полимерное покрытие полностью истончилось из-за агрессивных солей в грунтовых водах.

Интересный момент с монтажом — многие недооценивают важность подготовки дна котлована. Как-то раз сэкономили на песчаной подушке, так резервуар дал крен уже при заполнении на 70%. Пришлось откачивать, выравнивать, тратить лишние три недели на исправление ошибки, которую можно было избежать дополнительными геодезическими исследованиями.

Производственные процессы и контроль качества

На нашем производстве в ООО Вэйфан Хаожань Машинери до сих пор сохранили ручную сварку под флюсом для критичных швов — автоматика конечно дает ровный шов, но только человек может почувствовать изменение толщины металла или микротрещину. Особенно это важно для колец жесткости в нижней части резервуара.

Контроль качества у нас многоступенчатый: от ультразвуковой дефектоскопии до старого доброго керосинового теста на пористость. Последний метод многие считают архаичным, но он ни разу не подводил — в прошлом месяце как раз выявили микротрещину в зоне теплового влияния, которую не показал даже рентген.

Заметил интересную закономерность — большинство производственных дефектов проявляется при температуре окружающей среды выше +28°C. Видимо, сказывается расширение металла и изменение вязкости защитных покрытий. Поэтому летом специально усиливаем контроль на этапе нанесения грунтовки.

Монтаж и эксплуатационные проблемы

С монтажом подземных резервуаров всегда больше проблем, чем с производством. Особенно запомнился объект в Сочи, где пришлось монтировать резервуар в сезон дождей — грунт превратился в глиняную жижу, кран постоянно буксовал. Пришлось разрабатывать специальную технологию с временными настилами и поэтапным опусканием секций.

Частая ошибка — неправильная обсыпка. Видел случаи, когда засыпали чем попало, а потом удивлялись деформациям корпуса. Мы всегда настаиваем на песке с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки, даже если заказчик пытается сэкономить на этом этапе.

Кстати, про экономию — самый показательный случай был с химическим заводом в Дзержинске. Там решили установить резервуар без дренажной системы, мол, и так сойдет. Через полгода пришлось раскапывать и делать систему отвода грунтовых вод — стоимость работ превысила первоначальную экономию втрое.

Специфика оборудования для разных отраслей

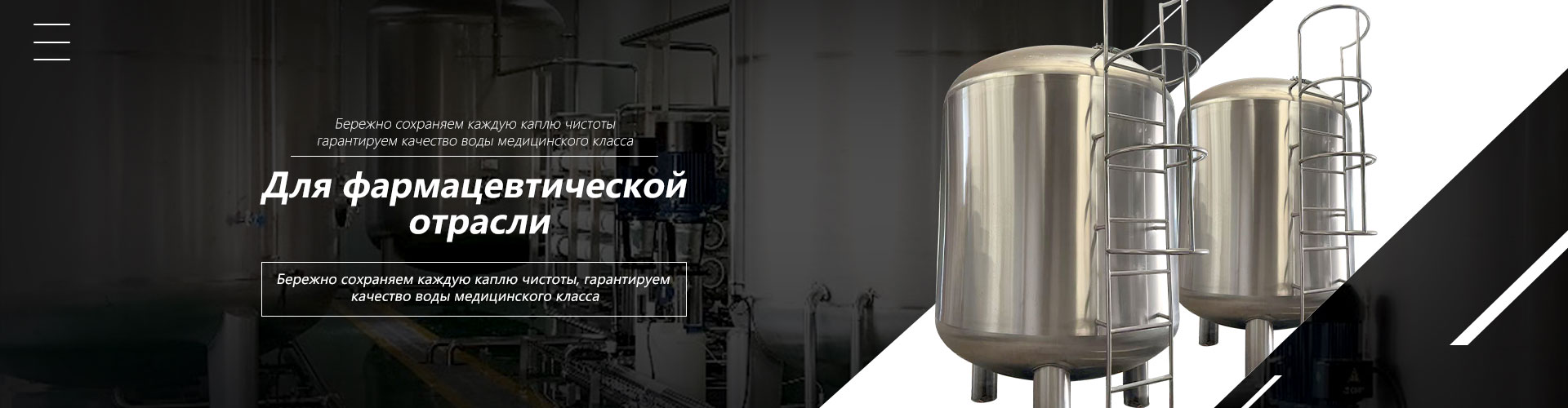

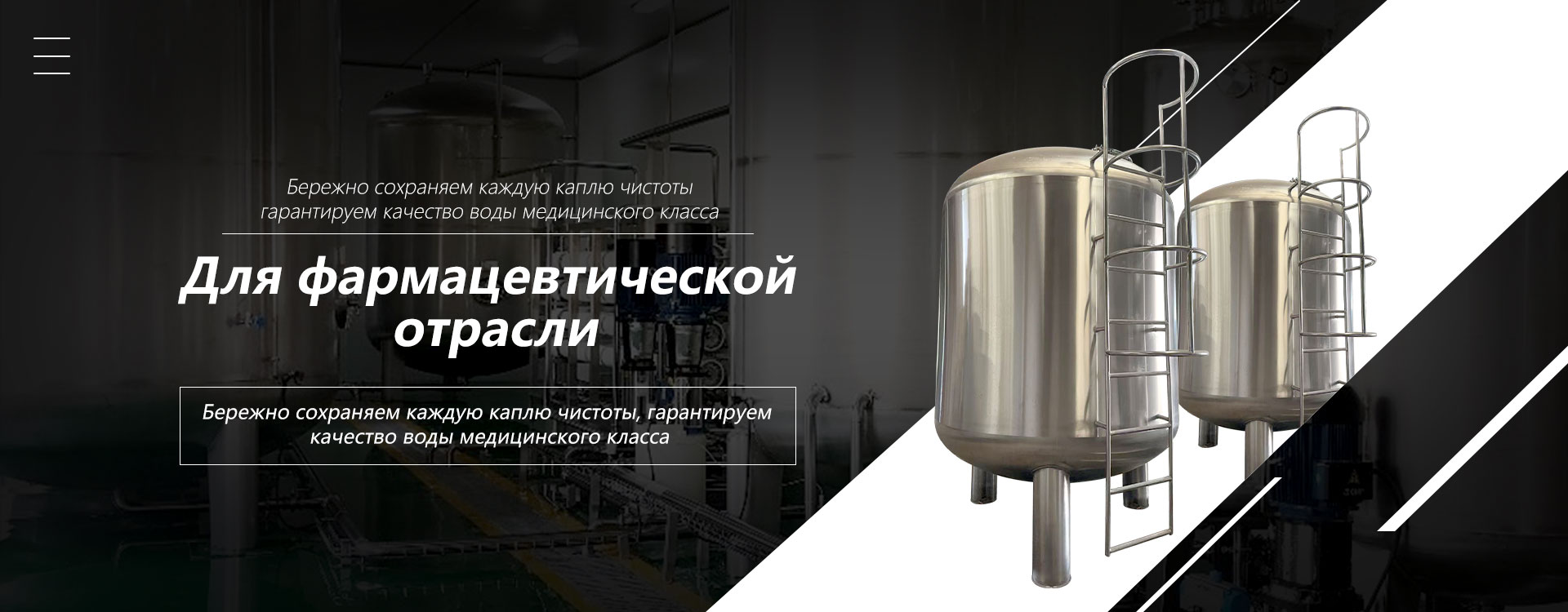

Для фармацевтических производств, которые тоже входят в специализацию ООО Вэйфан Хаожань Машинери, приходится полностью менять подход к внутреннему покрытию. Обычные эпоксидные смолы не подходят — мигрируют в продукт. Используем специальные полимерные композиции, хотя их стоимость выше в 2-3 раза.

С оборудованием для очистки газов ситуация особая — там важна не только герметичность, но и точность геометрии внутренних перегородок. Как-то пришлось переделывать целую партию из-за миллиметрового отклонения в зоне установки демпферных пластин — система сепарации работала всего на 60% от проектной мощности.

Заметил, что для резервуаров объемом 100 кубических метров часто недооценивают важность систем мониторинга. Стандартные датчики уровня — это хорошо, но для ответственных объектов добавляем еще и акустические системы контроля целостности. Дорого, но уже дважды спасало от серьезных аварий.

Перспективы и наработки

Сейчас экспериментируем с композитными вставками для особо агрессивных сред — пока дорого, но в перспективе может снизить стоимость обслуживания на 25-30%. Первые испытания в условиях морского побережья показали хорошие результаты по стойкости к хлоридам.

Из последних наработок — система предварительного напряжения корпуса, которая компенсирует давление грунта. Пока применяли только на двух объектах, но уже видно снижение деформационных нагрузок на 15-18%. Планируем внедрять эту технологию для всех подземных резервуаров в сейсмически активных районах.

Кстати, на сайте haoran.ru мы постепенно выкладываем технические заметки по результатам таких испытаний — не как рекламу, а скорее как обмен опытом с коллегами. Потому что в нашем деле важно не просто продать резервуар, а чтобы он проработал без проблем весь заявленный срок службы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Смесительный резервуар с суспензионной мешалкой

Смесительный резервуар с суспензионной мешалкой -

Резервуар для материалов

Резервуар для материалов -

Угольный фильтр

Угольный фильтр -

Буферный напорный резервуар

Буферный напорный резервуар -

Смесительный резервуар с рубашкой

Смесительный резервуар с рубашкой -

Многослойный фильтр

Многослойный фильтр -

Буферный резервуар для водоподготовки

Буферный резервуар для водоподготовки -

Атмосферный буферный резервуар

Атмосферный буферный резервуар -

Смесительный резервуар

Смесительный резервуар -

Горизонтальный сепаратор

Горизонтальный сепаратор -

Специализированный резервуар с демпферно-емкостным поглотителем

Специализированный резервуар с демпферно-емкостным поглотителем -

Смесительный резервуар с мешалкой

Смесительный резервуар с мешалкой

Связанный поиск

Связанный поиск- Производитель систем взвешивания для молочных танков viessart

- Резервуары для концентрирования

- Установки для обследования подземных резервуаров для пожаротушения

- Завод мультимедийных фильтров из нержавеющей стали

- Фильтр мультимедиа из нержавеющей стали

- Цена резервуара для концентрирования

- Производитель мультимедийных фильтров в китае

- Крупнейшие покупатели оборудования для спирального смешивания

- горизонтальный сепаратор из нержавеющей стали

- Завод горизонтальных подземных резервуаров